CURTA-METRAGEM

Por Max Chagas

“Egum” é um filme de terror preto que procura entender por que a carne mais barata do mercado é a carne negra e por que o povo preto – bem como nossos antepassados – não está em paz.

“Egum” é um filme de terror preto que procura entender por que a carne mais barata do mercado é a carne negra e por que o povo preto – bem como nossos antepassados – não está em paz.

Após anos afastado devido à violenta morte do irmão, um renomado jornalista preto retorna para a casa de sua família na favela para cuidar de sua mãe, que sofre uma grave e desconhecida doença. Numa noite, o jornalista recebe a visita de dois estranhos, que têm negócios desconhecidos com seu pai. Esse encontro somado a outros eventos o levam a desconfiar que algo sobrenatural se abateu sobre sua mãe e fazem-no temer uma nova tragédia.

A proposta do diretor Yuri Costa é discorrer sobre a questão do genocídio da população negra e os traumas coloniais em uma narrativa sobre pessoas pretas. Segundo o Atlas da Violência, a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras, e a cada 23 minutos um jovem negro entre 15 e 29 anos é assassinado no Brasil. O que liga todas essas vidas é a diáspora.

No filme, os personagens não são identificados por nomes, eles são denominados apenas como Pai, Mãe, Irmã, Avó e Filho. A ideia é transmutar o fenômeno racial brasileiro de maneira ampla com pontos de inflexão. São corpos violentados em um espaço do planeta trazidos de outro lugar.

O tom sobrenatural fica impresso a partir da ideia do que é um Egum. Nas religiões de matriz africana, como o Candomblé, o Vodu e outros sistemas religiosos e espirituais da América e da África, os Eguns são espíritos desencarnados, pessoas que estavam aqui e não estão mais. Cada grupo tem uma interpretação diferente sobre como eles se manifestam na realidade e se relacionam com as pessoas do mundo. No filme, assim como no Candomblé em geral, o tratamos como alguém que partiu, mas que ainda está ligado ao espaço onde viveu. É alguém que partiu em um contexto inesperado, mas que ainda tinha alguma coisa para fazer e não pôde concretizar, alguma tarefa que ainda precisava ser desempenhada. Muitas vezes, eles acabam manifestando também um sofrimento, não só pelo possível contexto da morte, mas também pelo apego a quem ou a o quê está aqui.

O único personagem do filme com nome próprio é Jonas, o irmão mais novo, que foi morto e perpassa a existência dos moradores daquela casa. Ele é o Egum (peço perdão pelo spoiler). É um jovem que foi baleado na rua e isso criou uma série de questões não só para a família como um todo, mas também individualmente, pois cada um tem uma reação diferente a partir dessa morte. Esse fator sobrenatural encadeia o encontro entre eles naquele contexto e dá o tom do terror.

PESSOAS PRETAS

O curta tem uma inquietude muito grande. É um filme pesado, no sentido de lidar com afetos. É visceral, mexe com o estômago. A maioria da equipe é de pessoas pretas. Ainda que sejamos de lugares diferentes do Rio de Janeiro e do país, temos histórias parecidas em comum. Isso estava presente no set e em toda a pré-produção, quando discutimos sobre como lidaríamos com essas questões.

Conheci a maior parte da equipe na faculdade, mas éramos de períodos, habilitações e cursos distintos. Eu e Yuri somos da Baixada Fluminense e chegamos no curso juntos, no mesmo semestre. Sempre tivemos alguns interesses em comum. Nossa caminhada de descobertas de possibilidades de trabalho no mercado de comunicação partiu de lugares parecidos. “Eleguá”, o primeiro curta dirigido por ele e fotografado por mim, foi filmado na minha casa, também com uma equipe majoritariamente preta. Na sequência ele quis levar essa dinâmica para “Egum”.

Nos meus referenciais da faculdade, não tem muitas pessoas pretas que trabalham no departamento de fotografia. Não é algo diverso e democrático, pois os equipamentos são caros. Mesmo nas universidades públicas, tem pouquíssima gente preta e menos ainda nos cursos de Comunicação. Adquirir experiência e conseguir contatos para trabalhar em um set de filmagem é algo muito difícil. Não consegui encontrar profissionais no meu círculo e precisei procurar fora. Nessa busca, foi fundamental a participação do Hugo Lima, Arthur Pereira e Larissa Rios que trabalharam como assistentes de câmera.

Hugo é um mano sinistro. Ele tem um projeto de fabricação de acessórios e itens para câmera a partir de impressoras 3D. É também um grande iluminador com noções de maquinária. Nessa busca por jovens negros com vivências pessoais, o Yuri também apresentou o Arthur que é estudante de Geografia e tem muita experiência em fotografia, somando no manuseio do equipamento, e a Larissa que é jornalista de formação e deu suporte na operação das luzes. Também tivemos a Natasha Iane, que é psicóloga, e tem projetos com representações de corpos pretos na fotografia, fazendo o still e o making of pro filme. Foi uma coisa sinérgica, com todo mundo junto se ligando.

Na equipe, havia pessoas de Umbanda, Candomblé e Espiritismo, então não era tranquilo falar de morte e de espírito desencarnado. Trabalhamos com coisas pesadas. Teve gente que chorou. A imagem de uma mãe preta que chora pela morte de um filho é pesada. É difícil pedir para um ator preto interpretar um pai bêbado abusivo, é complexo afetivamente. Um garoto preto com uma camisa de escola pública, nariz sangrando e dois buracos de bala é pesado. São coisas que se misturam com o afeto dos integrantes da equipe, gente preta que já passou ou viu esse tipo de violência. A ideia era criar um clima de luto e de morte. A atriz Valeria Monã foi uma mãezona, um amor de pessoa que procurava deixar todos tranquilos. A pós-produção envolveu também todo um trabalho de limpeza energética e defumação, pois não dava pra terminar uma cena pesada e beber uma cerveja tranquilamente com risadinhas pensando em festivais.

DESAFIOS TÉCNICOS

Tínhamos o desejo de trabalhar com a Black Magic Pocket, mas o que definiu essa escolha de câmera foi mesmo uma questão de orçamento, pois é um equipamento que Hugo já tinha. Chegamos a orçar outra câmera, mas preferimos investir a verba em mais lentes, considerando que já teríamos força com a iluminação. Nossa maior questão era definir as luzes e as lentes diante da decupagem que tínhamos.

A estrutura da casa que serviu de locação também definiu alguns detalhes técnicos. Não podíamos ficar sambando e carregando os equipamentos para lá e para cá. Filmamos no Palacete dos Amores, na Rua Taylor, na Lapa. É um prédio antigo onde atualmente existe uma ocupação, com atividades culturais. Um casarão grande, sem muita estrutura no quadro de luz. Hugo tem uma boa noção de elétrica e compreendeu o que podíamos fazer com a fiação da casa. Precisávamos saber o que podíamos fazer com os fresnéis, onde poderíamos plugar e de onde poderíamos puxar energia sem provocar um incêndio, até porque havia moradores no local. Muitas das decisões de luzes foram tomadas a partir dessas possibilidades, para saber o que conseguiríamos extrair de melhor. Havia tomadas de 110 volts e de 220 volts.

Trabalhamos com 8 refletores ao todo. O Yuri já tinha em sua produtora dois refletores com softbox, o restante foram fresneis, dois de 1000w, dois de 650w e dois de 300w. Todas as cenas do filme são internas e a casa tem muitas janelas, então tivemos cuidado para a iluminação fazer sentido no decorrer de um dia . Como a cozinha tinha um janelão e uma porta, trabalhamos sempre no mesmo eixo e criamos uma luz geral para definir o passar do dia com esses fresnéis maiores do lado de fora. Dentro, colocamos luzes para jogar nas paredes e destacar. As softboxes usamos para os personagens. Na decupagem, começamos pelos planos gerais mais abertos e depois partimos para os mais fechados. Apesar das limitações, a logística elétrica foi tranquila graças ao empenho da equipe.

Tínhamos um kit de 5 lentes, mas usei principalmente uma Olympus Zuiko 16mm f/3.5, uma Sony ZEISS Sonnar T FE 35mm f/2.8 e uma ZEISS Touit 2.8/50M para coisas mais fechadas. Elas criavam uma impressão de plasticidade de pele. Como a luz era muito marcada, os poros aparecem. Isso criava um aspecto de excesso, que possibilitava sentir a respiração e o suor dos personagens. A ideia não era criar uma coisa lúdica ou um aspecto de sonho “amaciado” (chegamos a conversar sobre usar um filtro Pro Mist), mas fazer algo surreal o mais real possível, com as texturas das paredes, reflexos de azulejos e linhas de expressão nos rostos bem marcados.

Como a planta da casa nunca é muito apresentada, sugerida apenas por um corredor, a gente conseguia inventar luzes de janelas que não necessariamente existiam na locação. Assim conseguíamos jogar pontos de luz aqui ou ali.

LUZES, VELAS E CONTRASTES

A cena mais complexa foi a sequência do quarto com velas acesas. Estava muito quente, com os atores, a equipe e as chamas em um lugar fechado. Tivemos que acrescentar mais uma luz que acompanhasse a tonalidade mas não quebrasse a trepidação do fogo. A vela servia, na verdade, para criar um mood, para o público acreditar que aquela era a única iluminação do espaço. Criamos uma luz geral baixa com Fresnel rebatido. As velas geravam um preenchimento de contra e também funcionavam como negativo por oscilarem. A sequência termina com um grito, com muita intensidade dramática, então não podíamos cansar demais os atores. Não dava para repetir dez vezes.

O filme, no geral, trabalha bastante com zonas de contraste. Pouca coisa foi difundida, sobretudo à noite. Era para ser bem marcado, bem radical, com muita sombra e pontos de luz que batem na pele e ficam duros. Na vida, no geral, nós enxergamos luzes difusas nos espaços que habitamos. Nossa ideia era criar algo mais contrastado, com muitas zonas de preto, mesmo dentro de casa.

Yuri decidiu pelo aspecto 2:35.1 para criar um eixo mais fechado em cima e embaixo, que não tivesse amplitude, para gerar essa sensação de aperto, de incômodo. Tudo acontece dentro de uma casa. Tudo está contido naquele espaço. Não vemos o ambiente externo. Não é possível ver o bairro, a rua ou o contexto onde eles estão vivendo, uma alegoria à experiência colonial em qualquer lugar da diáspora.

A chegada de um casal de personagens brancos foi filmada em uma escadaria do próprio casarão, na lateral da locação, onde há um paredão de pedra. É na área de serviço, ao lado da máquina de lavar e da cozinha, mas conseguimos transmitir a impressão de que é a porta principal da sala. No canto, jogamos um Fresnel de 1.000w para simular a luz de um poste, como se fosse uma viela ou algum tipo de rua. Os personagens moram em uma casa com poucos itens, sem muitos móveis, televisão, objetos e outros aparelhos.

As imagens da praia trazem certo surrealismo e estão no último ato do filme, que é “O Terceiro Abismo”. É o terceiro trauma colonial, quando o corpo negro é retirado de seu espaço de origem e se percebe do outro lado do Atlântico, contemplando onde ele estava e onde ele está. A cena imprime a sensação de que o personagem está encurralado, enquanto a irmã já foi abduzida. Entre nossos ancestrais, sempre existiram tentativas de motim, de conseguir voltar para trás no meio do trajeto, mas no Oceano não há como voltar. O Brasil é terra, mas fica a uma distância de casa com mais de 9 mil quilômetros de mar.

Em relação aos contrastes de sombras, existem mudanças pontuais entre algumas cenas. Quando o ator Paulo Guidelly está trancado em um quarto fechado, por exemplo, jogamos a luz para o teto para dar uma rebatida geral, uma coisa mais difusa, jogada para as paredes. Há uma mudança grande de luz em relação às cenas de antes e depois, pois é como se ele não estivesse ali. É algo sutil, mas que o retira da realidade, como um surto. Quando a gente corta e ele bota a mão no chão, a luz vira quase um holofote na cabeça dele. É como se a ação estivesse dentro do subconsciente dele. Poderíamos ter usado efeitos coloridos para reforçar essa impressão, talvez com LED RGB ou gel, mas não era essa a intenção. Ainda que fosse surreal, queríamos nos ater à percepção humana. A câmera acompanha aquele movimento louco. Deixamos o menor número possível de pessoas dentro do quarto. Estávamos só eu, Yuri, o ator, Hugo no suporte da luz e Victor Oliver no som direto.

CÂMERA VIVA

Os momentos de câmera na mão reforçam a imersão humana do espectador, que é transportado para dentro da cena. Yuri não gosta de dividir os diálogos entre plano e contraplano. Manter o movimento fazia mais sentido para ele, então fazíamos um chicote, um bate e volta. Tem também momentos de tremedeira proposital, loucamente, como na invasão final e no surto. O desafio era fazer uma coisa eruptiva e tremer sem perder o foco. A ideia era o contrário de disfarçar a tremida, não era para flutuar.

No diálogo dos irmãos na cozinha, a câmera está viva. Ela começa fixa e aos poucos se move em um movimento em direção à mesa como quem despertou interesse pela conversa. Depois se aproxima dos atores até chegar ao rosto da atriz Bruna Rodrigues. A luz que vem da janela foi gerada por um Fresnel e as sombras das grades formam uma moldura preta ao redor dos olhos dela iluminados. Ficou interessante, sobretudo porque nesse momento a gente percebe que aquela personagem é quem faz tudo para a família. Ela dá um estalo e faz o irmão perceber que ele largou os parentes para se dedicar à vida profissional. Ele percebe que passou por uma espécie de processo de embranquecimento para virar jornalista e não entende mais nada do que acontece naquela casa.

REFERÊNCIAS CINEMATOGRÁFICAS E BIBLIOGRÁFICAS

Usamos algumas referências cinematográficas, mas elas não eram muito técnicas especificamente. Filmes como “A Hora do Lobo” (1968), de Ingmar Bergman, e “Bush Mama” (1979), de Haile Gerima, trouxeram inspirações em iluminação, composições e close-ups além de movimentos de câmera de mão que acompanham o personagem. O filme de Dee Rees, “Pariah” (2011), também trouxe ideias iniciais sobre a câmera de mão “nervosa” que vemos ao longo do filme.

Além disso, Yuri trouxe referências textuais para a elaboração do roteiro que serviram como bússola pra entender a dinâmica das cenas. Em “A Barca Aberta”, Édouard Glissant discorre sobre a experiência da deportação dos africanos para as Américas, fenômeno que marca os abismos destacados no filme. Já em “O Genocídio do Negro Brasileiro”, de Abdias Nascimento, e “Arquétipos e Estereótipos”, de João Carlos Rodrigues, tivemos um panorama do fenômeno racial brasileiro, fio condutor da história de “Egum”, mas também as representações dos estereótipos comumente associados aos corpos pretos e no filme presentes em cena.

E por fim, a interpretação psicanalítica da questão negra de Frantz Fanon, “Pele Negra, Máscaras Brancas”, também foi base de leitura para o filme, que se inicia com citação direta de Fanon.

Tínhamos referências estéticas e iconográficas, inclusive de pinturas, para algumas dinâmicas de plano. Um plano especificamente faz referência a um de “Persona” (1966), de Ingmar Bergman. Mas, no fim, era mais importante entender o que nós mesmos estávamos sentindo.

Nas filmagens de “Egum”, as questões giravam muito mais em torno de pessoas do que de técnicas de filmagem. Lidar com as pessoas era o mais importante. Foi muito mais sobre tratamento humano.

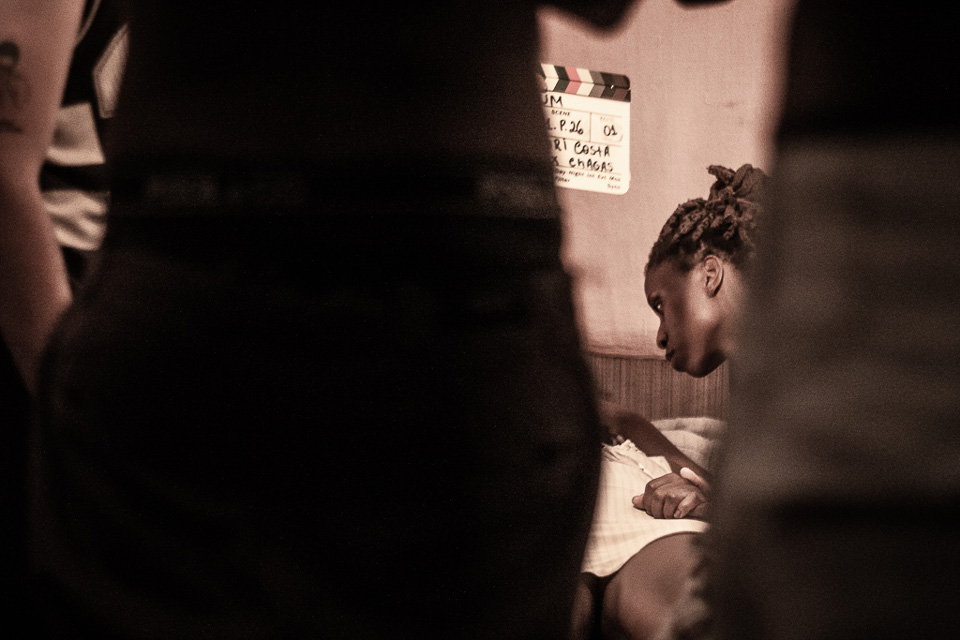

STILL E MAKING OF

Por Natasha Iane

“O trabalho do Still estava mais focado na cena, dadas as condições da locação e esquemas de produção e filmagem que aconteceram em local de moradia de outras pessoas, interferindo bastante na logística de circulação do espaço. Durante as filmagens busquei também retratar no still o aquilombamento, a leveza e a cumplicidade que moviam o set de filmagem e o cuidado necessário e afetivo que é preciso para desenvolver um enredo tão intenso quanto o do Egum. As fotos contrastam muito com o próprio enredo do filme, sendo assim, você tem acesso à narrativa dos afetos da equipe.”

MINI BIO

Max Chagas atuou como diretor de fotografia em curtas-metragens como “Algum Romance Transitório” (2017) e “Eleguá” (2018), além da série de documentários do projeto LabJaca, filmada na Favela do Jacarezinho em 2020, entre outros filmes. Dirigiu também videoclipes de artistas pretos e periféricos, como Xaga, Vitin, Koji, João Okami, Lexa, Kymaih e Ghetto ZN. Trabalha ainda com som, correção de cor e montagem.

Foto: vitor garcia