CIDADE DE DEUS, 20 ANOS

Em 30 de agosto de 2002 estreou nas salas de cinema brasileiras o filme “Cidade de Deus”, dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund e fotografado por César Charlone, ABC, SCU. O filme se tornou um marco na cinematografia brasileira, sendo reconhecido dentro e fora do país. Como parte das iniciativas que comemoraram os 20 anos do lançamento, entrevistamos, em colaboração com a ABC, o diretor de fotografia César Charlone, que parte do trabalho em “Cidade de Deus” para refletir sobre sua trajetória, abordando temas como sobre sua longa parceria com o Meirelles, seus métodos de trabalho e os processos em outras obras de sua filmografia.

PARCERIA COM

FERNANDO MEIRELLES

Eu preciso primeiro contar a história da minha relação com Fernando Meirelles. Ele e a turma da O2, que antes era da Olhar Eletrônico. Eram arquitetos que começaram, como estudantes de arquitetura, a brincar com os vídeos de arquitetura. Mas aí começaram a se soltar e a gravar outras coisas. De repente, o que faziam nesses vídeos chamou atenção e eles começaram a ter um espaço, até no Fantástico. Tinha aquele personagem, o Ernesto Varela (Marcelo Tas), que fazia entrevistas malucas.

Veio o Plano Collor e arrasou com o cinema, arrasou com as produtoras.

Então, esses moleques, que estavam brincando com vídeo, podiam fazer descontraidamente comerciais a preço de banana. Tinham talento e começaram a fazer comerciais, em vídeo que era o que sabiam fazer. Porém, algumas agências começaram a encomendar comerciais como se fazia na época, que era em película. Então, o Fernando (que era um dos que mais dirigia esses comerciais) precisava fazer cinema e para isso precisou buscar algum dos diretores de fotografia que estavam no mercado. Foi assim que ele trabalhou com o Zé Bob (José Roberto Eliezer), por exemplo, e outros. E assim um dia ele me chamou e fizemos um comercial de telefonia. Nos demos super bem e começamos a trabalhar mais.

Em 1986, fui para Cuba dar aula de fotografia na escola de San Antonio, e lá fiquei até 1990, quando decidi ir embora porque já tinha acompanhado a primeira turma até a especialização em fotografia. Pintou a dúvida: para onde volto?

Eu tinha me mudado de volta para o Uruguai, mas o Fernando me achou por lá e me chamou para fazer uns comerciais. Eu vim, filmei, ficando num hotel, já que não morava mais aqui. Tinha até perdido a residência no Brasil, vinha como turista. A coisa cresceu muito e eu não parei de vir a São Paulo para fazer comerciais na O2. Aí o Fernando me convidou a voltar do Uruguai, voltar a morar no Brasil, e fazer parte da O2. Pronto, me mudei de novo para o Brasil e comprei (do Fernando) uma casa a quarteirões da O2. Claro, fazíamos comerciais mas o desejo mesmo era fazer filmes.

Eu senti que minha “fase brasileira” tinha acabado, e mais porque, com o Plano Collor, o cinema no Brasil tinha quase acabado até o ponto que tinha colegas, amigos meus, que emigraram para outras profissões. Não se fazia quase nenhum filme, até que: o milagre, a santa “Carlota Joaquina” (Carla Camurati, 1995) nos salvou e deu à luz de novo ao cinema brasileiro, que começou a ressurgir, a re-aparecer.

E foi assim que o Fernando se juntou com Nando Olival, da O2, e decidiram fazer o “Domésticas” (2001). Me convidaram para fotografar e eu disse que, por ser uruguaio, e não acompanhar tão bem esse humor brasileiro, que às vezes é muito ácido, eu não entendia muito bem essa coisa de uma peça que tirava sarro das empregadas… Eu sei que era desde o ponto de vista carinhoso, positivo, mas eu…. falei não. Aí o Fernando brincou e falou: ‘o próximo eu tenho certeza que você vai querer fazer e me deu o livro, “Cidade de Deus” (Paulo Lins, 1997), eu li e falei: “conta comigo, estou nessa, quero fazer”.

Como membro da O2, trabalhando na produtora, de tanto em tanto, entrava na sala do Fernando e lá estava ele, com Bráulio Mantovani, mandando ver no roteiro de “Cidade de Deus”, que é maravilhoso! Você vê o roteiro e o roteiro está escrito fotograficamente.

A primeira frase do roteiro é: “Uma faca faz shif (enquanto faz o movimento de uma faca cortando), e você tá vendo a faca. E de fato a gente filmou essa faca fazendo shif, como está escrito no roteiro.

BRAVA GENTE

Enfim, aí acontece o milagre. O Fernando é chamado pela Globo para fazer um episódio do “Brava Gente” (2000), seis meses antes de rodar “Cidade de Deus”. O Fernando está muito envolvido com a preparação de elenco e fala para o Guel Arraes, produtor da série, que foi quem o convidou: “Desculpa, eu tô muito comprometido com a minha preparação, vou passar” e o Guel fala: “mas escolhe aí o que você quiser”. E o Fernando diz: “bom, só se eu puder fazer um episódio do “Cidade de Deus”’…. e o Guel concorda.

O Fernando se junta rápido com o Braulio e escrevem, baseado no livro “Cidade de Deus”, um episódio para o “Brava Gente”. Isso aconteceu seis meses antes (da filmagem do “Cidade de Deus”). Então, porque o Fernando, brilhantemente, usou elenco e equipe do Cidade e isso foi um grande teste para toda a equipe, todos os departamentos aprendemos. Na fotografia, por exemplo, testei cinco tipos de negativo (em 16mm e 35mm = total 10), tipos de luz, óleo na pele e principalmente formas de filmar.

E como estava “fissurado” com que pudéssemos finalizar digitalmente para poder corrigir a luz no telecine, Eu aproveitei e pedi que a gente finalizasse (o episódio para o “Brava Gente”) e fizesse virar um curta-metragem, o “Palace II” (Fernando Meirelles e Kátia Lund, 2001), que depois, inclusive, inscreveram em festivais, e ganhou prêmios. Queria experimentar a tal da kinesbcopagem, como a gente chamava naquele momento, que era filmar negativo, passar para o digital e voltar para a película. Fizemos todo o processo com o José Augusto de Blasiis (supervisor de pós-produção) e o Sérgio Pasqualino (colorista), e finalizamos.

PALACE II

Outra coisa muito importante que aconteceu foi que durante o processo, tanto antes como durante a filmagem do “Palace II”, a gente percebeu que não poderia tratar esses meninos como atores. Ou seja, eu não poderia pedir para esses meninos entrarem no set e ficarem na marca, na luz ideal ou o que fosse. Então, a gente teria que pensar numa outra forma de filmar, totalmente diferente, que, por exemplo, não incluísse tripés nem equipamento cinematográfico no set. Ou seja, eu teria que usar luzes práticas, entrar com luz pela janela, enfim fazer uma luz mais real para que os meninos não se sentissem num set e sim numa locação.

Por exemplo, eu pedi pro Tulé Peake (diretor de arte) pôr teto fixo no estúdio, que é aquele apartamento que tem toda a transição, e fazer todas as paredes fixas para eu não cair na tentação de tirar uma parede para pôr o refletor ou ter um ângulo de câmera melhor. Não! Tinha que ser como se fosse uma locação. Então, a luz era toda a que entrava pela janela ou eram práticas que eu escondia atrás das vigas ou coisas assim. Mas era tudo luz para justamente isso, para que os atores se sentissem num espaço que fosse um apartamento e a gente pudesse filmar eles como um documentário. Isso foi muito importante.

Quando eu estava nesse processo de filmar 35mm-16mm e misturar, um coprodutor do Fernando falou que era uma loucura, que isso não ia dar certo, que ia ser jogar dinheiro fora. Então, eu dependia muito de terminar esse curta-metragem para mostrar para o Fernando e para mim mesmo, para ter certeza, porque eu nunca tinha visto, nunca tinha passado de um digital para uma película. O santo gênio de Zé Augusto de Blasiis levou adiante muito seriamente essa pesquisa, até que finalmente tivemos uma cópia em película de “Palace II”. Aí a produção arrumou uma sala, acho que é onde é o Sesc hoje em dia, lá na Augusta (São Paulo). Fomos lá num sábado de manhã, assistimos na tela grande o “Palace II”, e eu lembro até hoje do alívio. Estávamos sentados na fila, olhei para o lado e o Fernando olhou para mim e fez “tudo bem” (demonstrando com um ‘joia’ na mão). Respirei! Respirei porque, além do quê, me dava uma liberdade, porque o digital te dá uma liberdade monumental. Eu passava de dois ou três diafragmas de latitude para ter cinco ou seis.

Eu falo que sou um pós-dependente porque me criei no still e desde os 15 anos de idade, eu tinha um laboratório PB e gostava muito de manusear a imagem e gostava muito do poder que você tem de fazer uma coisa e depois alterar, alterar e melhorá-la depois na pós. O “Cidade de Deus” tem a característica muito especial de que foi, se não o primeiro, um dos primeiros filmes captados em película e pós-produzidos em digital. E isso foi graças ao Zé Augusto, que era chefe técnico do laboratório.

E aí quero falar do Serginho, que foi fundamental na criação da foto do filme também. Só por curiosidade, “Cidade de Deus”, acho que é um dos únicos filmes na história do cinema que tem o colorista nos créditos iniciais. Porque eu fiz questão de pôr o Serginho junto com o meu crédito, porque foi uma parceria muito importante desde o início. Assim, só pra você ter uma ideia, quando o Fernando me deu o roteiro, eu li o roteiro e já pensei no serginho, por essa pós-dependência que eu tinha e que trabalhava tanto com ele. Fui com o roteiro para o Serginho, lemos juntos, fomos numa livraria juntos, buscar livros de referência, (Miguel Rio Branco, para citar um) e já começamos a pesquisar a linguagem cinematográfica que seria captada e pós-produzida eletronicamente. A gente fazia isso no comercial e transpusemos essa forma de trabalho para o filme.O “Cidade de Deus” tem a característica muito especial de que foi, se não o primeiro, um dos primeiros filmes captados em película e pós-produzidos em digital. E isso foi grande.

CORREÇÃO DIGITAL

A gente tinha um formato de filmagem com o Fernando que era muito legal. Os meninos entravam no set e faziam uma primeira passada da sequência toda que a gente filmava. Obviamente tinha muita coisa errada, já que não tínhamos a menor ideia do que eles iriam fazer, então, de repente, não enquadrava quem estava falando ou enquadrava o técnico de som que não sabia onde eu iria enquadrar…enfim, tudo improvisado, mas tinha muito material seria aproveitado, já que tinha a espontaneidade de ser a primeira (lembre que os meninos não tinham nunca feito nada em cinema).

Então virou um formato meio maluco, em que a gente filmava, aí via o que não tinha dado certo, corrigia, ensaiava e aí voltava a filmar. Tinham coisas como, por exemplo, que de repente o menino que falava alguma coisa estava na sombra. Aí, terminado o take, eu pegava o fotômetro e pedia para ele ficar naquele ponto. Media, e oh; ele estava três stops e meio abaixo. Eu sabia que no digital eu podia corrigir. Eu tinha feito testes para gerar uma escala de luz e cor com o serginho e assim sabia quanto poderia sub e sobre expor. Eu sabia quanto eu podia corrigir digitalmente, o que antes, em película, não teria podido. Foi uma bênção, uma mão na roda, poder e fazer.

Eu lembro que quando eu fiz o “Feliz Ano Velho” (Roberto Gervitz, 1987), que é um filme muito trabalhado, ele ganhou prêmio em Gramado, que dividiu com o Zé Bob, que tinha feito a “A Dama do Cine Shanghai” (Guilherme de Almeida Prado, 1987), e tinham alguns filmes cariocas (concorrendo). Então, cariocas contra paulistas, ficou uma coisa de que o cinema paulista era a ditadura da fotografia, e virou manchete de imprensa. Tem por aí, se você procurar no Jornal do Brasil, por exemplo, a ditadura da fotografia. Porque era verdade, tinha muito rigor. Eu lembro, por exemplo, no “Feliz Ano Velho”, tinha uma sequência em que o Marcos Breda, ator, caminhava e eu queria que ele ficasse todo rosa, porque era uma coisa da imaginação. Eu tinha posto um buterfly com uma FILTRAGEM rosa, com celofane mesmo, era um plástico TRANSPARENTE que eu tinha estendido O celofane ROSA porque não tinha gelatina. Eu queria muito rosa e, claro, tirava muita luz dele. Então eu tinha que compensar: Aí junto com a câmera IA no carrinho o maxi-brut de 9000 com uma gelatina que torrava o Breda, coitado (risos).

Era isso! Na película era o jeito que você tinha de fazer. Então, jamais eu precisei fazer isso novamente. Porque hoje em dia poderia fazer o que eu quisesse. Digitalmente, hoje em dia, eu escolhia um ponto no rosto, selecionava todos os pixels dessa área e tingia ele de rosa, separava, fazia uma máscara em volta e pronto. Então, foi uma mudança muito radical.

Outra coisa foi que esse formato documental permitiu foi filmar com não atores ou filmar com atores com uma liberdade grande.

Então, por exemplo, quando a gente transpôs esse formato de trabalho documental para o “Jardineiro Fiel”, o Ralph Fiennes e a Rachel Weisz adoraram porque a gente falava: “faz aí vocês, que a gente se vira”. Então, eles andavam pelo set e eu os seguia. Não tinha marca, sabe? Para eles, o espaço não era um set, o espaço era o lugar onde estavam.

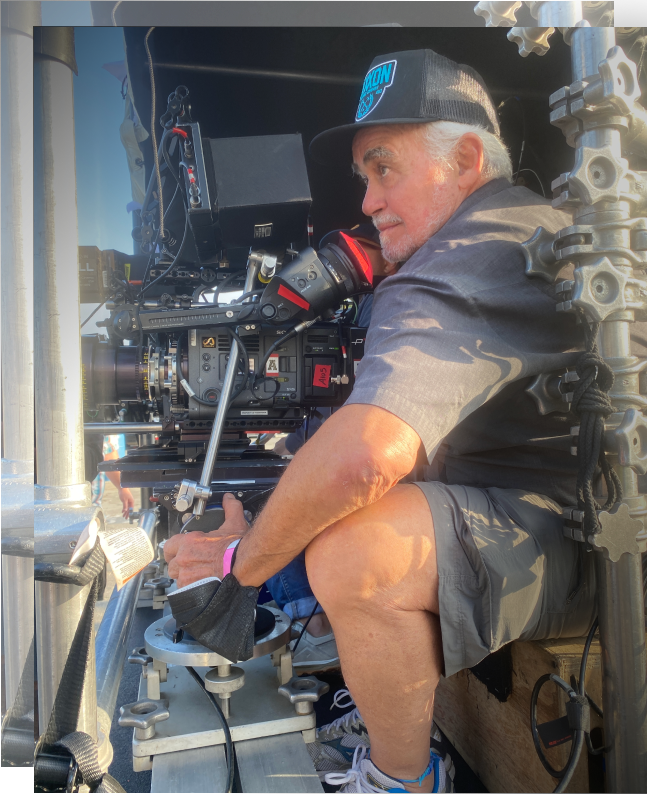

A gente continuou até hoje. Filmando em Los Angeles, onde estamos fazendo uma série, estamos fazendo esse mesmo formato. Os atores adoram, porque você os deixa soltos e vai atrás com a câmera documentando. Muda um pouco o formato da equipe. Porque, por exemplo, quando eu fui fazer “Cidade de Deus”, por conta disso, pedi para a produção me arrumar um assistente de câmera que tivesse muita experiência em documentário, que estivesse preparado para improvisar. Me indicaram o Lula Carvalho, maravilhoso, a ponto de que foi passando o tempo e eu comecei a ver os copiões e estava perfeito. O chicote ia para o ator e o foco já estava lá. Parecia marcado e a gente estava querendo essa coisa meio “sujona”, errada, um pouco fora de foco, um pouco para ter essa verdade. Aí eu tive que falar para o Lula: “atrasa um pouquinho, não seja tão perfeito, porque está ficando bom demais” (risos).

E a câmera era muito leve. Eu usei Atom 16, que era levinha, escondida. Eu frequentei bastante os ensaios deles com a Fátima Toledo. Eu frequentava com a câmera digital e às vezes eu filmava alguns testes deles. Comecei a fazer parte um pouco desse universo. Eles começaram a “desencanar” de mim. Era eu, o Lula e o microfonista, que podia ficar mais longe. Então a gente reduzia o máximo de gente no set e eles acabavam assumindo a gente como parte do cenário.

PRÉ- PRODUÇÃO

Eu já bati muito nessa tecla, eu sou muito dependente da pré-produção. Eu faço questão de pré. Vou nas locações, tenho essa relação. Então, teve muita pré.

O “Cidade de Deus”, desde o início, quando o Fernando me procurou para começar a falar do filme, ele falou: “César, estou preocupado com uma coisa, porque a gente assumiu uma narrativa muito RADICAL, que vai pra frente, pra trás, e eu quero que o espectador consiga acompanhar isso. Anos 60, anos 70, anos 80. Primeira fase. Segunda fase. Então temos que separar isso visualmente muito bem”.

Aí começamos a pensar e surgiu aquela coisa: a primeira fase é o nascimento.

Então, uma coisa mais uterina, mais ligada com o vermelho. Mais quente. O Fernando insistia muito que tivesse uma cara muito ingênua, porque o crime é pequeno. Era um assalto a um caminhão de gás… comparado com depois… Então, ele dizia para fazer um tipo de filmagem e de enquadramento que lembrasse um pouco o faroeste. Essa parte não tinha como mudar no telecine, a forma de filmar, mas as texturas sim. Se você pegar a filmagem, está tudo filmado igual. Eu fiz todo o “look”, a cor, tudo na pós-produção. Se você ver uma imagem da terceira fase, dá para fazer da primeira fase. É só mudar o contraste, mudar a saturação.

Claro, tinha a segunda fase, por exemplo,

que era psicodélica, que era super colorida.

E isso a direção de arte também ajudou, mas a forma de filmar era totalmente igual, coisa que se eu tivesse feito antes, eu teria feito com filtros na câmera, teria sido totalmente diferente. Teria feito “bleach by pass”, por exemplo, na terceira fase, que era complicadíssimo e era irreversível. Aqui não, aqui eu podia. E o bom é que depois você assiste na tela e se exagerei posso corrigir. É muito bom por isso.

E teve outra bênção que foi começar a filmar o longa e nos primeiros dias de filmagem já estar se entendendo com a equipe. Eu sempre sinto que os primeiros dias de filmagens são dias jogados fora. Então, eu sempre tento gerar dias adicionais anteriores. Por conta do “Palace II”, a gente fez no “Cidade de Deus” uma filmagem-ensaio de cada fase. A gente foi lá na locação que fez as vezes da Cidade de Deus nos anos 1960, com os dois atores, filmou e telecinou um mês antes de começar a filmar pra todo mundo se entender, ver como que mexia a figuração, os atores entenderem como a gente se comportava. É um dia zero. Nos Estados Unidos tem um jeito de chamar, zero-day photography, uma coisa assim. É uma prévia que você joga fora depois.

Eu dou tudo pro montador, para que ele faça o que ele quiser. Eu tenho um episódio, por exemplo, que eu gosto de contar. Em “Dois Papas” (Fernando Meirelles, 2019), a gente foi fazer uma visita de locação de helicóptero porque queriam ver o Vaticano de cima. Eu estava com minha Blackmagic Ultra HD. Fotografei, filmei em voo aéreo, e ficou bacana. Entreguei para o Fernando Stutz (editor). Obviamente que o Stutz enfiou no meio do filme e está lá, as aéreas profissionais misturadas com as aéreas de ensaio que eu filmei e foram aproveitadas. Todo o material que eu faço na pré eu entrego para o montador para se ele quiser usar, quiser aproveitar alguma coisa… De fato, agora o Stutz, que também está montando a série (que estamos fazendo), está usando brincadeiras que eu fiz com os iPhones quando estava na pré. Porque a montagem é isso: a montagem é quando o filme nasce.

REFERÊNCIAS

Quando a gente foi fazer “Cidade de Deus”, o Fernando e eu já tínhamos uns cinco ou seis anos trabalhando quase que todo dia juntos em comercial. O Fernando pegava muito comercial de ator, em que tinha que respeitar o mundo do ator, porque Fernando é um grande diretor de atores, e eu era o fotógrafo que fazia os comerciais com ele. Então a gente já tinha uma relação. Eu sabia do que o Fernando gostava. Então tinha um andar muito rápido.e eu era o fotógrafo que fazia os comerciais com ele. Então a gente já tinha uma relação. Eu sabia do que o Fernando gostava. Então tinha um andar muito rápido.

Depois, a gente fez esse trabalho de mesa, que é a gente sentar um em frente ao outro numa mesa com o roteiro e vai frase por frase, palavra por palavra. A gente vai falando, vai falando, vai buscando referências e vai pensando. E aí a gente falava, e eu não posso dizer uma referência, porque cada sequência tinha um jeito diferente. Por exemplo, no começo, Fernando queria a ingenuidade de bang-bang, quando os caras correm no caminhão do gás, como se fosse uma perseguição de diligência, de charrete, esse tipo de coisa. Interiormente, como referência, como eu estava nessa coisa de filmar atores não profissionais, tinha um antecedente, que é “A Batalha de Argel” (Gillo Pontecorvo, 1966), que foi um filme que marcou a minha juventude, um doc-ficção que usa pessoas para interpretar, e que eu vi que é um pouco a base desse filmar de verdade. Respeitando a realidade do ator como sendo a realidade que não está sendo atuada, que é o que está acontecendo.

Não lembro muito de referências de filmes…. Agora, por exemplo, uma coisa que eu lembro muito, era quando a gente começava a iluminar uma sequência, a filmar uma sequência, eu lembro muito do Fernando, porque ele sabia que eu vinha do cinema e tinha uma cultura cinematográfica boa, me perguntar: “E essa perseguição aqui, como que Hollywood faria? Pensa aí. Então, agora pensa o oposto, faz o oposto”. Isso foi o mantra que eu carreguei comigo durante a filmagem. Você assiste ao “Cidade de Deus” e não tem um único contraluz, que era o clássico, né? O ator se ilumina com três luzes: luz principal, luz de recheio e contraluz. Não, aqui era qualquer coisa… Era o que pintasse no set.

E tem uma coisa aí que eu tenho que confessar: quando fui fazer “Cidade de Deus”, tinha tido “Carlota Joaquina”, “Central do Brasil” (Walter Salles, 1998), alguma outra coisa, mas não estava em um bom momento… E eu queria fazer mais documentários, que é o que prefiro. Então, eu fui fazer o filme gostando da ideia, mas muito mais para acompanhar e ajudar o Fernando que tinha me convidado. O Fernando é meu amigo, então eu fui.

E fui mais sossegado com o tal: “depois eu vejo no telecine”… se conserta e tal, então isso me relaxou muito, isso me permitiu muito e isso é muito importante. Eu brinco com alunos, quando eu falo: “quando você for fazer um filme importante, guarda uma grana e compra um carro, guarda na garagem e pensa: “se eu me der mal, eu vou dirigir Uber”. Com isso, você descontrai, relaxa e não fica careta… Porque é isso! “Cidade de Deus” tem uma descontração. Eu lembro uma sequência, por exemplo, que eu filmei com uma lâmpada só. É uma hora que o que o Zé Pequeno dá um tiro no assistente dele. Joguei um farol assim e vamos ver o que dá. Eles entram no escuro, não sei…, mas eu lembro que eu filmei no foda-se e ficou bacana. Depois, no telecine, com o Serginho, caprichamos.

A CENA DA GALINHA

Quando dou palestras, brinco que existem dois tipos de pessoas, na gente, filmando. Tem o cineasta empolgado que está lá no set. E tem o espectador de banho tomado, fresquinho no ar condicionado, vendo na tela grande. São dois olhares totalmente diferentes.

Já me aconteceu muitas vezes de filmar um plano que dá muito trabalho para fazer e o montador dizer: “mas tem esse planinho aqui que você fez do pé batendo no chão, chama muito mais atenção”.

São as mesmas quatro linhas, e, de repente, não está lá aquilo que você pensou. Por isso, outra máxima que eu brinco muito, é que meu negócio não é qualidade, senão quantidade. Assim, cada vez mais eu me convenço de que tem que filmar tudo, todos os ângulos possíveis, porque você não está sabendo qual é o melhor ângulo. Você está lá, então filma esse, esse, esse, tudo o que puder, e lá na montagem, no ar condicionado, na tela, banho tomado, aí você diz: “este é o plano!”. Isso vem da minha época de escola de cinema. Porque quando eu fiz escola de cinema, o nosso papa ideólogo era o Marshall McLuhan e tinha aquela reflexão de que “o meio é a mensagem”. Nessa reflexão dele sobre a comunicação, ele tinha um postulado, que eu achava muito interessante, que era: “o olho é careta, o ouvido é progressista”. O ouvido aceita qualquer coisa, tanto é que o ouvido foi muito mais rápido para a música abstrata do que a imagem, do que o olho, foi para a pintura abstrata.

ESTILOS E FORMATOS

Eu gostaria de acreditar que o estilo responde a cada filme. Assim, eu gosto de acreditar que “O Jardineiro Fiel” é bem diferente do “Blindness” (“Ensaio sobre a Cegueira”, Fernando Meirelles, 2008). Agora, sim, Fernando e eu, a gente tem um estilo de filmar. Isso ficou claro agora que a gente está fazendo uma série, porque de repente o assistente de câmera entra com aquela típica fita, com 15 rolos de fita crepe de cor, e ele vai pôr e eu: “não…, marca no chão, não, deixa o ator livre”. Então isso tem a ver com o nosso estilo, sim, o estilo de filmar, que é essa coisa meio documental, que a gente passa a sequência inteira mesmo, faltou um pedacinho da fala, a gente deixa que o ator faça a sequência inteira, mesmo que ele erre no começo, porque falta aquele pedaço. Como é digital, eu filmo a sequência inteira. Então, se eu já tenho a cara dele, de repente eu filmo a mão dele, que a mão está fazendo um gesto e dou para o editor.

A gente tem um formato de trabalho que responde ao equipamento.

Então, assim, eu lembro que quando eu fui dar aula em Cuba, a equipe do Instituto Cubano de Cinema tinha um formato de que a equipe de câmera tinha cinco pessoas. Por quê? Porque eles tinham aprendido na época de que eram aquelas câmeras pesadonas, que é uma pessoa para cada coisa. As câmaras ficaram levíssimas e muito mais simples, mas eles mantiveram a mesma estrutura. A estrutura industrial de repente estabelece uma coisa que depois precisa mudar.

Por exemplo, antigamente você filmava, copiava, fazia copião e mandava para montagem e o montador assistia tudo. Hoje em dia, com essa coisa de quantidade, você está submetendo o montador a assistir um monte. A gente está filmando agora com o Fernando, com três câmeras simultâneas, a quantidade de horas que estamos gerando é enorme.Hoje em dia, com essa coisa de quantidade, você está submetendo o montador a assistir um monte. A gente está filmando agora com o Fernando, com três câmeras simultâneas, a quantidade de horas que estamos gerando é enorme.

Eu não sei se não tinha que ter uma instância intermediária, que eu fiz, por exemplo, no “Artigas, La Redota” (2011), que eu dirigi e o Fabio Burtin fotografou. Era meu primeiro filme digital, eu tinha abusado do digital, e não queria entregar todo o material pro Dani Rezende, que montou, porque seria muito caro para mim, que estava bancando o filme. Então, eu fiz uma etapa intermediária como diretor, uma etapa intermediária entre a filmagem e a montagem, em que eu fui com o assistente de montagem para uma sala de projeção. Ele projetou todo o material, eu assisti tudo e ia separando verde, amarelo e vermelho. Então, verde pode usar, amarelo é só se precisar e vermelho não perca seu tempo. Consegui dar uma boa reduzida na quantidade que passei pro Dany.

Eu estava fazendo como quando a gente é fotógrafo em película, em digital. Eu lembro, por exemplo, quando eu fazia documentários sobre o Lula com Renato Tapajós, lá no ABC, que eram filmes pobres, que usava aquele esquema que o som gravava tudo e eu disparava a câmera quando eu achava que era alguma coisa fundamental. Eu tinha uma responsabilidade enquanto operador de câmera, que eu tinha que ter aquele momento importante. Essa mesma mentalidade eu passei para essa coisa de assistir. Agora eu vou selecionar o que vai passar para a montagem.

CIDADE DE DEUS COM IPHONES

Estou fazendo uma série com 14 iPhones que a Apple me cedeu. Obviamente, como é meu estilo, já peguei uma Alexa, filmei o plano geral, e depois fiz o close com o iPhone, levei para a pós-produção, para o colorista mais exigente, e falei: “Me fala aí, você acha que aguenta? Você acha que gruda?”. Eu não estou perguntando para o montador, não estou perguntando para o editor, estou perguntando para o colorista: “Você consegue me equilibrar para que esse close entre numa sequência com isso?”. Ele mexe, me mostra e está lá.Eu não estou perguntando para o montador, não estou perguntando para o editor, estou perguntando para o colorista: “Você consegue me equilibrar para que esse close entre numa sequência com isso?”. Ele mexe, me mostra e está lá.

Então, estamos filmando com iPhone, porque, além da qualidade do iPhone estar estúpida, as telas estão reduzindo. Eu vim agora das férias num voo em que todo mundo estava assistindo a alguma série no celular. É muito louco o que estou vivendo aqui em Los Angeles. Os caras jovens põem uma Sony Venice Rialto pequenininha em cima de um dolly, daqueles pesadões, que três caras têm que subir para o set, porque o esquema que eles têm de trabalho é assim. Eu ponho no monopé, e eu me mexo com o monopé durante o plano. Muitas vezes eu tenho a Sony Rialto no plano geral e colado um iPhone e estou gerando dois planos ao mesmo tempo. Um close e um aberto, no mesmo ângulo. Para ter um jump-cut que Fernando gosta muito. O Zé Augusto de Blasiis veio trazer o digital para melhorar minha vida. O iPhone veio pra me salvar a coluna porque eu estou com 72 anos e eu não posso carregar uma BL 12 horas em um set. Fora que numa sequência de ação, eu escondo sete iPhones no set e tenho sete pontos de uma briga, que o montador vai usar um momentinho aqui, um momentinho ali.

Hoje em dia, como eu faria o “Cidade de Deus”?

Eu leria o roteiro e diria que na sequência de briga, da invasão, eu escondo 12 iPhones. Obviamente, a gente está usando uma aplicação, Filmic Pro, e tem o Filmic Remote, que transmite. Então, a gente está vendo o que a gente está filmando e tudo isso vai melhorar. É maravilhoso! O que está acontecendo é maravilhoso. Por que maravilhoso para um cara socialista que nem eu? “Democratizou” o cinema, né? Hoje, qualquer pessoa consegue um iPhone emprestado, faz um filme, sobe no YouTube e vira um blockbuster. Já não precisa do Weinstein para lançar pela Miramax. Se ele viralizar no YouTube, o cara é o Kubrick contemporâneo!

Mini bio

Entrevistadora e entrevistadores: Azul Serra, João Pedro, Manu Falcão e

Renato Hojda | Transcrição: Kenzo Suzuki e Matheus Vieira |

Edição: Danielle de Noronha e Julio Cavani

Nascido no Uruguai em 1950, César Charlone começou a trabalhar com cinematografia em 1973, como assistente de Dib Lutfi e Mário Carneiro no Rio de Janeiro, enquanto estudava cinema em São Paulo. Em 1975, mudou-se para a Europa e trabalhou na Suécia. Em 1980, voltou ao Brasil, onde começou a trabalhar com publicidade e a fotografar documentários, como “Em Nome da Segurança Nacional” (1984). A partir de 1986, atuou durante três anos como professor da Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) em Cuba. Foi indicado ao Oscar de Melhor Fotografia por “Cidade de Deus” (dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund) em 2002. Também já atuou como diretor e roteirista nos filmes “O Banheiro do Papa” (2006) e “Artigas, La Redota” (2007) e dirigiu a série “3%” (Netflix, 2016). Assinou a direção de fotografia de longas como “Feito na América” (Doug Liman, 2017), “Código das Ruas” (Spike Lee, 2004), “Como Nascem os Anjos” (Murilo Salles, 1995), “Feliz Ano Velho” (Roberto Gervitz, 1986) e “O Homem da Capa Preta” (Sérgio Resende, 1984). Com o diretor Fernando Meirelles, assinou a cinematografia dos longas “Dois Papas” (2017), “Ensaio sobre a Cegueira” (2007) e “O Jardineiro Fiel” (2005).