MARTE UM

Antes de “Marte Um”, eu já havia trabalhado várias vezes com a Filmes de Plástico. Conheci eles em 2012. Na época, ainda trabalhava com o Adirley Queirós – fiz a maioria dos filmes dele, até o “Branco Sai, Preto Fica” – e já estávamos, ali, em um momento de seguir diferentes caminhos nas nossas carreiras. Fomos chamados para trabalhar com o diretor Maurílio Martins em um episódio da série “Memória do Esporte Olímpico”, exibida na ESPN. Era um episódio sobre o Nelson Prudêncio.

Foi quando conheci o Maurílio e descobri que ele admirava o meu trabalho. Assim, também conheci o produtor Thiago Macêdo Correia. A produção não era da Filmes de Plástico, mas da Bananeira Filmes, com Maurílio e Adirley como co-diretores. Thiago veio como diretor de produção, André Novais como assistente de direção e Gabriel Martins foi o montador do filme. Foi o primeiro contato com eles e meu primeiro trabalho com o Maurílio.

Em 2014, uma vez que “Branco Sai, Preto Fica” teve uma excelente repercussão no meio do cinema independente, eles me convidaram para fazer “No Coração do Mundo”.

O filme foi feito entre 2016 e 2017, e lançado em 2019. No meio tempo, fizemos, também, o curta “Constelações”, do Maurílio, e “Nó do Diabo”, um longa da empresa paraibana Vermelho Profundo em que Gabriel foi um dos roteiristas e também co-diretor. Desde então, fotografei todos os longas de ambos, exceto “Aliança”, um longa mais antigo que Gabriel é co-diretor.

Eu vejo nos filmes deles um lastro muito grande em um certo realismo, que relaciono com a materialidade dos bairros de Contagem – seja o Laguna, bairro do Maurílio, ou o Milanez, bairro do Gabriel.

Observando os espaços, pode-se perceber que repetimos com frequência, ao longo dos filmes, locações e atores. Esse é um gesto que na minha visão deveria ser lido pela chave do afeto, dos contos e recontos dos espaços de aconchego, mas acho que, para alguns, muitas vezes cai numa chave de leitura do documentário, que considero equivocada. Além disso, acredito que essa leitura “documental“ leva a tentações de enxergar as obras da produtora como um conjunto com mais proximidades estéticas do que elas de fato têm.

Cito, por exemplo, o primeiro longa do André Novais, fotografado pelo próprio Gabriel: “Ela volta na quinta”, de 2015. Há a leitura de que é uma obra de forte apelo documental quando, na realidade, existem outros registros estéticos estranhos a um trabalho puramente documental – além de infiltrações de gênero sendo refinadas com bastante frequência. Esses hackeamentos seguem em outros filmes da produtora: “No Coração do Mundo”, com algo de heist movie, da ação e do thriller, até chegar em “Marte Um”, com o melodrama, ambos com fotografia minha.

Em “No Coração do Mundo”, por exemplo, trabalhamos em planos sequência e longos diálogos, mas, há uma distinção clara para os planos sequência e longos diálogos de “Ela Volta na Quinta”. Enquanto o André empenha-se nos planos abertos e num trabalho intenso de grandes angulares, Maurílio e Gabriel trabalham com mais frequência os movimentos e deslocamentos em steadicam.

Em “Marte Um”, ao contrário do longa anterior “No Coração do Mundo”, nos afastamos na maior parte das vezes do ímpeto de pensar cenas em grandes planos dinâmicos, e acabamos por trabalhar com planos fixos mais próximos, primeiros planos e lentes mais fechadas, mais apropriadas à dimensão da afecção. Isso porque entendemos, talvez de forma silenciosa, uma filiação do roteiro do filme com o melodrama.

De Douglas Sirk, Todd Haynes, ou mesmo Fassbinder – de quem nós dois somos grandes fãs.

O processo de decupagem de Gabriel Martins talvez soe ruim para alguns fotógrafos, mas eu, particularmente, gosto bastante. Ele decupa o filme inteiro sozinho e, posteriormente, juntos, vamos modificando, esquadrinhando as possibilidades, fazendo modificações – aí sim com o meu input e minha visão – nas locações, ainda durante a pré. A dinâmica de um processo conjunto é, muitas vezes, contraproducente – da mesma forma que, muitas vezes, a coisa engata. O que ocorre são as convergências de estilo. Todos nós gostamos de melodrama, e, no caso de Gabriel, enxergamos uma forte filiação com o gênero no roteiro de “Marte Um”. Somos fãs do Edward Lachman, fotógrafo do Todd Haynes. Então, creio que a diferença de nosso filme recai nessa sensibilidade, e na presença dos primeiros planos.

Em planos conjuntos, é preciso canalizar a potência do afeto do primeiro plano. Nesse sentido, “Marte Um” carrega consigo um intenso trabalho.

Um exemplo é o plano da filha e do pai sentados no meio-fio. Há, na imagem, o jogo da aproximação do primeiro plano, mas há, também, o da repulsa, porque o momento retrata um conflito. Centralizamos, no espaço entre os dois personagens, uma ideia de distância através da aproximação.

O fato de Gabriel ter experiência com direção de fotografia pesa e, na hora de filmar, facilita a comunicação. No fundo, identifico que a maior questão da relação entre fotógrafo e diretor é a dificuldade de rastrear a feitura das suas referências.

Vejo vários filmes “de periferia” sem a periferia brasileira, sem suas texturas, ruas e cores. Alguns realizadores carregam noções e referências que não dialogam com essa materialidade. Me parece, então, que muitos não trabalharam ainda a dimensão necessária para realizar certos filmes; de fazer essa ida e volta, da referência à materialização. O Gabriel não apenas tem essa noção, como também um conhecimento fotográfico que facilita bastante o diálogo. Há comunicações silenciosas no espaço, porque o entendimento está lá, manifesto. Ele poderia ter uma outra compreensão em termos estéticos, mas felizmente não é o caso.

Ao longo do filme, utilizamos uma Alexa Mini e lentes Standard 2.1. A única exceção foi a cena em que o Deivinho cai da bicicleta: a câmera era uma A7S, com o terrível efeito colateral da velocidade de obturação. Usamos também uma série de filtros de difusão Black Diffusion FX, para suavizar as transições para as altas luzes e emular um pouco o que se chamava de “turbulência” em película. No equilíbrio entre isso que chamo de lastro no realismo e incursões estéticas outras, a micro estrutura da imagem precisava preservar um contato maior com o primeiro, ou seja, precisávamos trabalhar transições mais suaves para as altas luzes, transições que passassem uma ideia de que é a câmera que não consegue captar a realidade em sua totalidade, fugindo de transições mais abruptas e acutas para o branco, que me trazem a ideia de uma falha na realidade em si.

Esse jogo de aproximação e superposição dos planos mais próximos da decupagem também teve seu eco nas estratégias de iluminação. Propus trabalhar um conceito que lidasse diretamente com o sonho de conquista espacial de Deivinho, e que além disso, me ajudasse a problematizar certas estilísticas que enxergo na fotografia – às vezes, sinto falta de uma fotografia de cinema que as considere mais, e que pense sua história em grandes figuras de estilo.

Poderíamos pensar as décadas de quarenta e cinquenta como o auge de um Academicismo, com seus recortes, volumetria e contrastes, por exemplo. Ou em um certo Naturalismo da década de setenta, respondendo à chegada de suportes mais sensíveis e câmeras menores, e ao conceito de “motivação”, tudo isso culminando em uma estilística que se aproxima da fisiologia da visão humana e do nosso registro visual diário.

Mas voltando a “Marte Um”: Um roteiro é cheio de rubricas; os cabeçalhos da cena são rubricas instrumentais e impessoais – e existe um motivo óbvio de ser assim, o de instrumentalizar a equipe para a realização.

Entretanto pode surgir aí um possível jogo duplo na cabeça do fotógrafo que o leva à construção de luzes igualmente impessoais, que possuem uma função meramente narrativa e indicativa, ainda que, nitidamente, provoquem deslumbre. Então, advindo do sonho de Deivinho (vivido por Cícero Lucas), dos astros, e da viagem a Marte, o meu trabalho foi guiado pelas luzes acadêmicas clássicas, mas na intenção de personalizá-las ao máximo: isto é, reter os signos da luz solar e lunar, para então, escancarar suas assinaturas, e estampá-las nas peles dos atores e locações. Em outras palavras: procuramos trabalhar os signos clássicos de uma forma mais impressionista, buscando as variações de trajetória, reverberação e cor da luz, buscando sua vida como fonte diegética.

Saindo um pouco da abstração, cito o quarto dos filhos, que é um microcosmo dentro dessa fabricação.

Ali, nas diurnas, eu usei uma técnica muito usada pelo Robert Richardson, que é a utilização de refletores mais focados (usei HMIs 4Kw com lente spot em Marte Um), não estando o foco direcionado ao objeto, mas às superfícies que o cercam – a iluminação da cena, portanto, decorre de seus reflexos, de suas reverberações no cenário.

Mediante um gesto mais impressionista, quis evidenciar que a luz caminha e reverbera, ela é viva: eu não a escondo, apenas demonstro a sua passagem. Pude trazê-la ao quadro para estabelecer uma conversa – entre os astros do universo e o sonho de Deivinho, como um signo, um gesto poético singelo porém potente.

Já para as noturnas, o trabalho especular foi fundamental. A reflexão especular (especularidade) ocorre quando a luz reflete no mesmo ângulo em que ela incide, ao contrário da reflexão difusa. Ela ilumina mais pela capacidade das superfícies de se comportar como um espelho, formando, de forma bem abstrata, a imagem da fonte nas peles – ao contrário da reflexão difusa, que depende mais claramente da intensidade da incidência e output da fonte. Todos os tons de pele contém um grau de especularidade, mas na pele negra, naturalmente, há uma questão de contraste que potencializa o efeito. Os desenhos das fontes luminosas nas peles das personagens tornam-se mais óbvios.

São imagens da própria fonte, óbvio, imagens do refletor que coloquei para iluminar a cena, e não a lua em si – contudo, em certo grau de experimentação e justaposição, estou brincando com uma fusão de ideias no rosto dos atores, uma fusão desse espaço do sonho, dos astros, com a própria pele deles

Em termos bem práticos: há uma cena em que duas personagens transam e deitam no chão de um apartamento vazio, em um fim de tarde nublado. Elas aparentam estar iluminadas por uma luz azul não naturalista, um tom de azul que não costura com o azul do resto do ambiente. Isso é uma construção puramente especular – não houve pós-produção ali. O que eu tinha era a luz vespertina de um fim de tarde já um tanto azulado, e um refletor Fluorescente PL no alto, filtrado com Cold Blue, que em um ângulo específico refletia como se a pele das atrizes fosse um espelho. Mesmo a incidência da luz do refletor não sendo forte – muito por causa da baixíssima transmissão do Cold Blue -, ou capaz de competir com a luz exterior, ela acaba por refletir de forma especular na pele. Creio que essa seja a grande forma de confeccionar uma iluminação dramática para peles negras. Em “Marte Um”, pude alinhar – ainda que de forma abstrata – tal conceito com a própria impressão da luz dos astros.

A primeira vez que trabalhei com a especularidade como instrumento criativo foi em “Branco Sai, Preto Fica”. No início do processo havia a premissa de construir uma estética mais crua, documental, de certa forma, seguindo os passos do filme anterior do Adirley Queirós, “A Cidade é Uma Só?”. Penso que os movimentos mais ralentados dos dois personagens – um na cadeira de rodas, e o outro, com a perna amputada – começaram a levar o filme pra outros lugares em termos de fotografia.

O filme foi percorrendo outro caminho: um caminho que trazia muita câmera no tripé, vistas mais contemplativas e, principalmente, ambientes que se repetiam bastante – a rádio De Marquinho, a casa de Shokito e o container, muitas vezes em registros mais noturnos. Esse caminho acabou por transformar completamente nossa abordagem estética. Nas oportunidades que tive de filmar com ele, Adirley não trabalhava muito com cronogramas; partíamos sempre das buscas empíricas. Era algo que trazia obstáculos estéticos para fotografia, mas eis que uma ideia surgiu: se os movimentos das personagens estão ralentados e, ainda, confinados em uma ambientação própria, senti que tinha ali uma oportunidade de sair de um registro majoritariamente documental dos filmes anteriores e criar uma iluminação totalmente diegética. Ou seja, trabalhar as cores e o contraste desejados com as fontes cuidadosamente construídas dentro da cena, naqueles cenários que se repetiam. Esse foi o primeiro pilar do conceito fotográfico do filme e do trabalho com a especularidade.

Além disso, foi nessa época que comecei a pensar mais em estilísticas, o que considero essencial. Acredito que, hoje, vivemos em um momento de primazia da fonte, até de forma meio cafona. Nota-se, por exemplo, que vários trabalhos de publicidade são repletos de Asteras em quadro, oscilações de matiz durante a cena, etc. É que, talvez, após o hipernaturalismo recente – o das câmeras que enxergam mais que o olho – tenhamos retornado, pouco a pouco, aos artifícios e assinaturas dos equipamentos na tela.

Estudei cinema na Universidade de Brasília (UNB), onde comecei a ter um interesse difuso por fotografia. Fui chamado para fazer o making of de um longa que o Lito Mendes da Rocha fotografou: era o meu primeiro set fora da faculdade e ele, costumo dizer, foi meu primeiro professor de fotografia. Ao passo em que fui pirando na coisa – e enchendo sua paciência com um monte de perguntas –, Lito sempre esteve ali, prestativo. Depois, quando me formei, me falaram que eu deveria ir para São Paulo. Fui e, durante minha passagem, fiz algumas publicidades como assistente de câmera; mas sentia que, naquele momento, como também em Brasília, algo faltava.

Eis que volto ao Brasil e começo a fazer filmes com o Adirley Queirós. Já nos conhecíamos da Universidade de Brasília, onde éramos amigos e fazíamos várias matérias e filmagens estudantis juntos. Aqui, a realidade do trabalho era diferente: eram outras materialidades e texturas, outras luzes e trajetórias solares. Não havia dinheiro. Compreender o meu lugar, nesse sentido, foi um aprendizado demorado – ainda não sei se compreendi totalmente. Mas pude, ao menos, colocar a inquietação como um substrato: a noção de que aquele cinema, inicialmente, não era possível onde estava inserido – e dessa noção começar a trabalhar um estilo e inventividade próprias. Hoje, penso que não se tratava tanto da impossibilidade, mas da rejeição de algo.

O que eu tenho, talvez, é uma filiação intelectual muito mais forte ao cinema que eu gosto, enquanto espectador, mesmo. Foi um choque de entendimento, mas não chegou a ser um trauma, já que a fotografia se constrói, também, de uma série de bases e parâmetros permanentes: o que muda são os estilos. Então, as grandes difusões, eu provavelmente não farei tão cedo. Com o passar do tempo, a vontade é de não fazer nunca, mas encontrar outras formas fotográficas.

Em Brasília, a oferta era de um cinema que se pretendia comercial, mas que me soava como mero pastiche e me afastava – já a publicidade que tinha contato em São Paulo, tampouco me interessava. Foi quando resolvi, ainda muito novo, fazer uma especialização na Polônia. A Escola Nacional de Cinema e Televisão ficava na cidade de Lodz. Foi, de fato, uma super-escola: não somente pela estrutura, mas pela tradição fotográfica bastante enraizada no leste europeu. Era uma escola da luz clássica – das grandes fontes laterais e difusas, da volumetria e da colorimetria modernas.

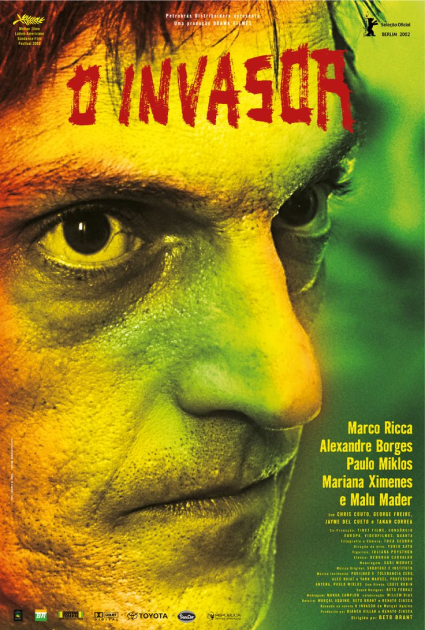

Tenho muita admiração pelo Toca Seabra, o diretor de fotografia de “Cidade Baixa” (2005) e “O Invasor” (2001). Naquelas fotografias, eu via certa sujeira – sujeira, talvez, sendo uma péssima palavra -, mas eram imagens com fissuras, que nada tem a ver com erros ou deficiências técnicas.

É uma fotografia que dá respiro ao espectador, ao avesso das que buscam deslumbrá-lo o tempo todo. Isso cansa, e o cansaço afasta a paixão e esvazia os conceitos. Nunca esqueço das transições de diafragma bem marcadas, provavelmente manuais, em “O Invasor”! São fantásticas porque são orgânicas, e buscam um valor que transcende o de produção, e transcende, também, o trabalho do fotógrafo como mera performance.

Quando um fotógrafo é contratado para entregar uma imagem com determinados signos, apenas para que remetam a alguma riqueza, não me parece um pensamento fotográfico. Parece um esvaziamento. Não é uma questão de buscar a precariedade, apenas camadas mais ricas de pensamentos fotográficos. Por isso, quando eu quero exemplificar, sempre falo da cinematografia de Toca Seabra.

MARTE UM SINOPSE

A família Martins vive tranquilamente nas margens de uma grande cidade brasileira após a decepcionante posse de um presidente extremista de extrema-direita. Sendo uma família negra de classe média baixa, eles sentem a tensão de sua nova realidade. Tércia, a mãe, reinterpreta seu mundo depois que um encontro inesperado a deixa se perguntando se ela é amaldiçoada. Seu marido, Wellington, coloca todas as suas esperanças na carreira de seu filho, Deivinho, que por pressão e querendo agradar o pai, segue as ambições dele, apesar de secretamente aspirar estudar astrofísica e colonizar Marte. Enquanto isso, a filha mais velha, Eunice, se apaixona por uma jovem de espírito livre e questiona se é hora de sair de casa.

Elenco: Cícero Lucas, Camila Damião, Rejane Faria, Carlos Francisco, Russo APR, Ana Hilário, Tokinho e Juan Pablo Sorín

Direção e roteiro: Gabriel Martins

Produção: André Novais Oliveira, Gabriel Martins, Maurilio Martins e Thiago Macêdo Correia

Produção Executiva: Thiago Macêdo Correia

Produtora: Filmes de Plástico

Fotografia: Leonardo Feliciano

Montagem: Tiago Ricarte e Gabriel Martins

Direção de arte: Rimenna Procópio

Direção de produção: Luna Gomides

Figurinos: Marina Sandim

Som: Tiago Bello

Trilha sonora: Daniel Simitan

Distribuição: Embaúba Filmes

World Sales: Magnolia Pictures

MINI BIO

https://www.leonardofeliciano.com/

Leonardo Feliciano é diretor de fotografia com graduação em Comunicação-Cinema na Universidade de Brasília (UNB) e especialização em direção de fotografia na Escola Nacional de Cinema e Televisão da Polônia (PWSFTviT), em Lodz. Fotografou mais de 15 curtas e 10 longas, entre eles “Branco Sai Preto Fica”, de Adirley Queirós, “Arábia”, de Affonso Uchôa e João Dumans (ambos vencedores do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro), “No Coração do Mundo”, de Gabriel Martins e Maurílio Martins, e “Marte Um”, de Gabriel Martins, lançado no Festival de Sundance (Estados Unidos) e escolhido para representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar. Recebeu prêmios no Festival de Brasília (“À Parte do Inferno”), no Panorama Internacional Coisa de Cinema (“Constelações”) e na Associação de Diretores de Fotografia Argentinos (“Arábia”).